報告:済生会新潟第二病院眼科-市民公開講座2017

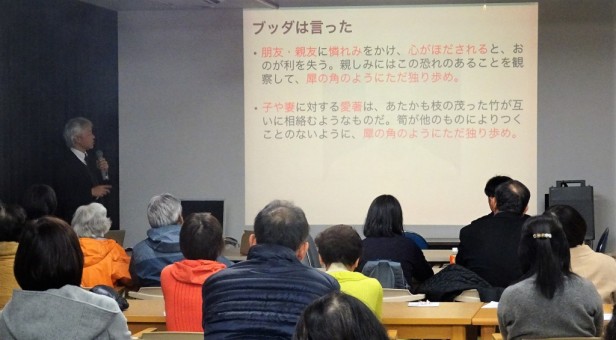

『人生の味わいはこころを通わすことから』 宮坂道夫

日 時:平成29年11月18日(土)14時30分~17時30分

会 場:済生会新潟第二病院 10階 多目的室

演題:対話とケア 〜人が人と向き合うということ〜

講師:宮坂道夫(新潟大学大学院教授 医療倫理・生命倫理)

【講演要約】

ハーバード大学で約80年にもわたって行われている研究があります。700人以上の男性を追跡調査しているものですが,それによると,家族,友人,コミュニティなど,親密な他者とつながっている人ほど幸福で健康であるのに対して,人と関わらず,孤立を甘んじて受け入れている人は,幸福感が低く健康を害しやすい傾向があるとのことです。また,経済学分野で注目されている「ソーシャル・キャピタル」という概念がありますが,これは社会の「結びつき」や「絆」のことで,これらが社会にとっての「資本」であるという考え方です。これが強い社会では,人々が私利私欲を超えて行動して助け合うために,犯罪の発生が少なく,雰囲気のよい社会になるのだそうです。

ただし,ソーシャル・キャピタルは,柵(しがらみ)も生み出します。日本でも,人間関係の濃厚なコミュニティで,そこのしきたりに従わない人が村八分のような仕打ちにあうことがあるように,「結びつき」や「絆」が大事にされる社会で,差別やいじめなどが発生することも確かなようです。夏目漱石の『草枕』の冒頭の「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」という有名な文章は,今の時代にはより痛切に感じられるのではないでしょうか。若い人たちは各種のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使いこなし,それで「結びつき」をつくりながら,その怖さもよく知っています。それによって引き金が引かれた自殺は毎年何件も起こっています。「不寛容の時代」という言葉をよく聞きますが,お互いに監視し合うような,この息苦しさはどこからくるのでしょうか。

これについて,フランスの社会学者トッドの分析が,客観的に私たちの社会を見つめる視点を与えてくれるように思います。彼の研究は,その社会で支配的な「居住と財産相続の形式」で,規範意識(何が正しいか,何に価値があるか,などについての共通認識)が形成されるはずだという仮説に基づいています。「居住」の形式とは,子が結婚後も親と同居するか,それとも結婚後に親と別居するかによって二分され,同居を続ける社会は縦方向の権威主義の傾向が強く,別居する社会では自由主義の傾向が強くなります。「相続」とは,親の財産を兄弟で分割相続するか,あるいは一人の子が独占的に相続するかで二分され,前者では平等主義が重んじられ,後者では不平等を受け入れるべきだという規範意識が持たれます。この考え方では,日本社会は,ドイツや韓国,ユダヤ人社会などと同様の「権威主義的で不平等的」な規範意識が強いグループに入ります。もちろん,現在ではそれが崩れているともいえるかもしれませんが,最近の日本社会の不寛容さの背後には,私たちが伝統的に抱えてきた規範意識があるのかもしれません。

問題は,そうした規範意識のもとでは,「弱い人」が叩かれやすい傾向があるという点です。私たちの社会では,公害や薬害のような産業災害でも,また地震や津波のような自然災害 でも,被害者には温かい支援の手が差し伸べられる一方で,ある程度の支援的措置がなされた段階で,被害者たちがそれ以上の支援なり処遇なりを求めようとすると,途端に被害者が叩かれる状況が出現してきました。権威主義的社会は,国民一丸で1つの目標に進む時には強みを発揮しますが,少子高齢化で「支え合いの屋台骨」が弱まった状況では,不利だとされています。明治から昭和初期まで続いた国家主義的時代,あるいはもう少し後まで続いた高度成長期はもはや過去の話で,今は少子高齢化で「支え合いの屋台骨」が弱まっていく時代です。日本社会が,これからも「結びつき」「絆」を大切にしていこうとするならば,「権威主義的で不平等的」な規範意識を変えないといけないのかもしれないのです。

講演の後半では,こうした時代の中で,「弱い人」を支えていく役割を担う,医療・福祉の分野で働く人たちに目を向けました。大学で医療人を育成する一端を担っている者として,かれらの「共感力」の現状や,それを育成する方法,あるいはそもそも共感力の低い人たちがどうやって患者や障害者,高齢者などと対話していけるのかを,様々な実例を用いて紹介しました。「私は○○については専門家ですが、あなたの人生のことについてはまったくの無知です。どうぞ教えてください」という態度を意識して対話に臨む「無知のアプローチ」,患者が医療者に教えるという立場で講義・対話を行う「でんぐりがえしプロジェクト」,質問力を向上させるための「戦略的インタビュー」,患者や高齢者の人生を振り返って紙芝居をつくる「人生紙芝居」,精神科領域で,統合失調症患者に薬物を用いず,対話的手法のみによって問題の解決を図る「オープンダイアローグ」など,多種多様なものです。これらのアイデアの素晴らしさに感心するのですが,中には実際に治療上の効果をあげているものもあり,適応対象などを広げていけるのではないかと考えています。

【略 歴】 宮坂 道夫

長野県松本市生まれ。早稲田大学教育学部卒業。

大阪大学大学院医学研究科修士課程、東京大学大学院医学系研究科博士課程(博士・医学)を経て、新潟大学大学院保健学研究科教授。

専門は生命倫理、医療倫理、ナラティヴ・アプローチなど。

==================================

済生会新潟第二病院眼科-市民公開講座2017

『人生の味わいはこころを通わすことから』

日 時:平成29年11月18日(土)14時 公開講座:14時30分~17時30分

会 場:済生会新潟第二病院 10階 多目的室

14時30分 開会のあいさつ

安藤伸朗(済生会新潟第二病院)

14時35分 講演

演題:対話とケア 〜人が人と向き合うということ〜

講師:宮坂道夫(新潟大学大学院教授 医療倫理・生命倫理)

15時35分 講演

演題:人生の手応えを共にさがし求めて〜死にゆく人たちと語り合った20年〜

講師:細井 順(ヴォーリズ記念病院ホスピス長;滋賀県)

16時35分 対談 宮坂vs細井

17時30分 閉会